为何愿意牺牲自己的容貌来谋求复仇?从豫让涂身吞炭到荆轲刺秦,铭刻在血脉中的侠客信念

一、豫让:把自己活成“复仇符号”的男人

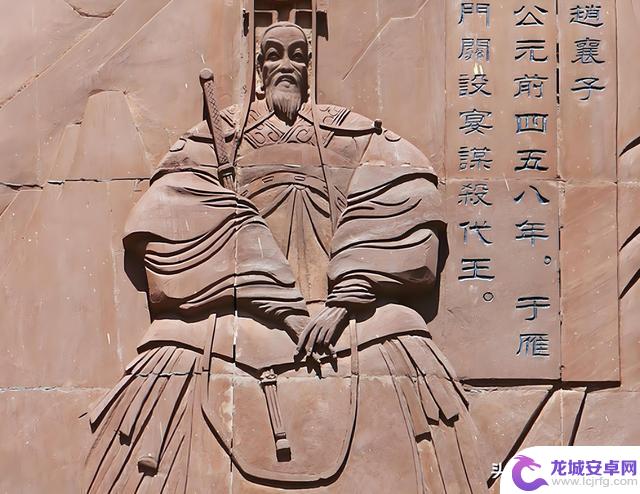

赵襄子(赵无恤)的马车驶过石桥时,车轮突然陷入松动的石板。这个细节让他心头一紧,却没料到桥下正趴着个“人形刺客”。豫让的第二次潜伏又失败了。此前他已做过两件惊世骇俗的事:先是乔装成厕所工匠,怀揣匕首等了三个月;失败后竟用滚烫的漆水浇遍全身,生生烫出满身脓疮,又拔掉所有牙齿,让昔日好友都认不出自己。

赵襄子

为何要把自己折磨成“人鬼难辨”?豫让盯着手中未完成的漆杖,想起早年在范氏、中行氏门下做家臣的日子。那时他不过是万千门客中普通一员,直到智伯以国士之礼相待,让这个郁郁不得志的中年人第一次感受到被尊重的重量。当智氏封地被赵襄子做成酒器,豫让知道,自己的使命不再是简单的复仇,而是要为“士”这个阶层守住最后的尊严。

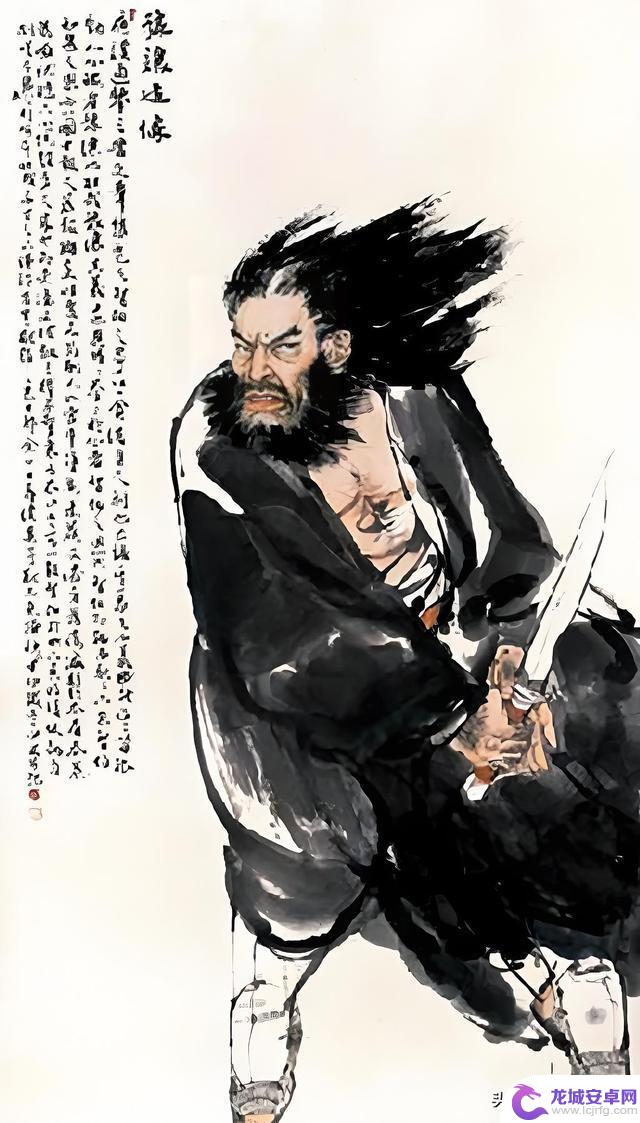

侠士豫让

赵襄子的侍卫第二次把豫让押到面前时,连这位铁血君主都忍不住叹息:“你之前侍奉的范氏、中行氏被智伯灭了,你没为他们报仇,为何独独为智伯拼命?”豫让擦去嘴角的血沫,说出那句流传千年的话:“范、中行氏以众人遇我,我故以众人报之;智伯以国士遇我,我故以国士报之。”在春秋战国的等级制度里,这不是简单的主仆忠诚,而是底层士人对“知遇之恩”的极致回应——你给我尊严,我便还你性命,哪怕要毁掉自己的身体发肤。

当豫让请求刺破赵襄子的衣襟以完成“复仇仪式”,围观的士兵们看见他举剑的手在颤抖。这不是恐惧,而是一个清醒的复仇者深知自己必死,却要用最后的举动告诉天下:侠客的义,从来不是盲目杀戮,而是“有所为有所不为”的生死准则。他倒下时,衣襟上的血痕在夕阳中绽成血色梅花,那是中国侠客第一次在历史舞台上,用生命画出精神的图腾。

侠士豫让

二、荆轲:被时代推上祭坛的“刺秦偶像”

易水河畔的秋风比往年更冷,太子丹的白衣队伍里,荆轲盯着手中的督亢地图。地图末端藏着徐夫人的匕首,剧毒早已浸透刃尖,只要划破秦王的皮肤,必死无疑。但这位“风萧萧兮易水寒”的刺客,此刻心里想的或许不是青史留名,而是后悔接下这个注定失败的任务。

荆轲的前半生其实带着几分狼狈。他曾在卫国街头与人争论剑术,被人用眼神逼退;又在邯郸闹市遭人驱赶,直到遇见田光先生。这位燕国隐士看出他眉宇间的侠气,将他推荐给太子丹。那时的太子丹刚从秦国逃回,像热锅上的蚂蚁,急需一个能震慑秦王的“英雄符号”。荆轲明白,自己从一个江湖浪人变成“刺秦担当”,本质上是太子丹的生死豪赌——秦王政的剑锋已抵到燕国咽喉,除了行刺,似乎再无生机。

刺秦当天的细节充满荒诞与悲壮。秦宫大殿上,荆轲捧着樊於期的头颅,地图展开的瞬间,匕首寒光闪现。他抓住秦王衣袖的刹那,若不是袖袍撕裂,历史或许会改写。但命运就是这么残酷:这个平时能“论剑以自饰”的刺客,在真正的生死关头,竟因“惜哉剑术疏”功亏一篑。当他被砍断左腿,倚柱而笑时,笑的可能是自己终究成了政治棋盘上的弃子——太子丹急于求成,没给他训练杀手的时间;秦舞阳的怯懦,让本该天衣无缝的计划露出破绽。

后世总爱渲染荆轲的“英雄气概”,却忽略了史书中那个真实的细节。

《史记·刺客列传》记载着一段关键对话:

"荆轲有所待,欲与俱。其人居远未来,而为治行。顷之,未发,太子迟之,疑其改悔,乃复请曰:"日已尽矣,荆卿岂有意哉?"荆轲怒,叱太子曰:"何太子之遣?往而不返者,竖子也!且提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与俱。今太子迟之,请辞决矣!"遂发。"

这段原文揭开了刺秦行动的重大隐患——荆轲深知需要专业刺客配合,太子丹的猜疑却迫使计划仓促执行。当秦舞阳在咸阳宫台阶上面色惨白时,荆轲或许正咀嚼着被误解的苦涩:侠客的"义"与政治家的"急"注定难以调和。

他遵守“受人之托忠人之事”的信条,却难逃被时代洪流裹挟的宿命。当他的血染红秦宫地砖,侠客精神从此有了更复杂的注脚——不是所有的“义”都能成就功业,但所有的“勇”都值得被铭记。

荆轲义士像

侠客暗语解密

古代侠客也有“名片”。先秦时期,侠客拜访贵族时会递上“谒”,也就是刻着姓名的竹片。豫让行刺前,曾特意留下“吾欲为智伯报仇”的谒,这不是找死,而是要让天下人知道复仇者的身份。这种“留名刺”的传统,后来演变成侠客的生死状——哪怕死,也要死得堂堂正,让恩怨分明。

三、侠客精神:中国人的精神桃花源

当我们礼赞"士为知己者死"时,法家巨擘韩非在《五蠹》中给出了尖锐批判:

"儒以文乱法,侠以武犯禁...今兄弟被侵必攻者廉也,知友被辱随仇者贞也,廉贞之行成,而君上之法犯矣。"

这把双刃剑直指侠客精神的悖论:豫让毁容复仇固然壮烈,但在法家眼中,这种基于个人恩仇的"私义",恰恰破坏了"君臣上下之事"的国家秩序。这种批判在秦统一后成为现实——商鞅制定的"告奸连坐制",本质上就是要消灭民间任侠风气。

为什么豫让、荆轲的故事能流传两千多年?翻开《史记·刺客列传》,会发现这些侠客都有共同特质:他们出身底层,却用超越功利的选择,对抗着现实的残酷。豫让放弃易容复仇的捷径,偏要“漆身吞炭”把自己变成怪物,因为他要守护“士”的尊严;荆轲明知刺秦九死一生,仍带着“虽千万人吾往矣”的孤勇,因为他要践行“一诺千金”的信义。在礼崩乐坏的时代,他们的存在就像一面镜子,照出权贵阶层的虚伪,也映出普通人对“公平正义”的终极渴望。

这种精神到了宋代,被文人赋予新的内涵。欧阳修写《五代史·冯道传》时,特意对比侠客的“义”与官员的“忠”,暗讽朝堂之上多是趋炎附势之徒,江湖之远反有磊落之人。直到今天,我们在金庸小说里看见“侠之大者。为国为民”,在武侠电影中为“路见不平一声吼”热血沸腾,本质上都是对侠客精神的当代演绎——它是我们对抗平庸生活的精神武器,是藏在心底的“另一个自己”。

但侠客精神从来不是完美的。豫让的“愚忠”、荆轲的“莽撞”,都在提醒我们:任何精神符号都有时代局限。真正值得传承的,是他们在抉择时刻展现的人性光辉——当多数人选择明哲保身时,总有人愿意为心中的“义”孤注一掷。这种“知其不可为而为之”的勇气,才是侠客精神的核心,也是中国人骨子里永远不灭的“热血基因”。

如果你是豫让,面对赵襄子的两次放过,会选择放弃复仇还是继续?

A. 恩怨已了,就此归隐

B. 士为知己,必死方休

C. 等待时机,君子报仇十年不晚

(欢迎在评论区写下你的选择和理由)

从豫让的“漆身吞炭”到荆轲的“易水悲歌”,侠客们用鲜血在历史长卷上写下永不褪色的精神诗篇。

这些在史书里只留下片段的侠客,终究成了中国人的集体记忆。他们的故事告诉我们:真正的侠客精神,从来不是武功高低,而是在世俗洪流中,能否守住心中那团名为“义”的火。哪怕这火只能燃烧一瞬,也足以照亮千年的精神长夜。

免责声明

本文所述历史事件及人物言行,均基于《史记》《战国策》等古籍记载。由于年代久远,不同史籍对细节存在差异,本文选取主流叙事版本。

对历史人物的心理描写及场景细节,包含作者基于史料的合理推演,非严格历史考证。

侠客精神解读为文化现象分析,不构成对暴力行为的倡导。现代社会矛盾应通过法律途径解决。

文中引用古籍原文均标注出处,现代译文为作者转译,版权归属原作者。

历史评价存在多元视角,本文观点仅代表特定文化分析维度。

参考文献

司马迁. 史记·刺客列传[M]. 北京: 中华书局, 1982.刘向. 战国策·燕策三[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1985.韩非子. 五蠹[M]//韩非子集解. 北京: 中华书局, 2003.吕不韦. 吕氏春秋·季冬纪·诚廉[M]. 北京: 中华书局, 2007.杨宽. 战国史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2016: 189-193.(智伯灭赵事件考)

相关资讯

-

你是否梦想成为一位侠客

中国侠客的消亡史。侠客是中国人的浪漫,凭借手中剑博天下名。先秦时期是侠客,是时代的主角,王侯视恐惧他们,百姓推崇他们。但是从秦始皇一统天下后,侠客却逐渐从中国消失。春秋战国时期天下...

-

DNF:自定义提升率计算!如果亏模严重,不要强求6件

两位粉丝私信,求助帮忙计算自定义装备强度,如你们所愿,立即带来自定义提升率计算攻略。#DNF夏梦水上乐园#【一】红眼:血狱君主攻速出血流,全身增幅11。6件自定义,提升率如何呢?【...

-

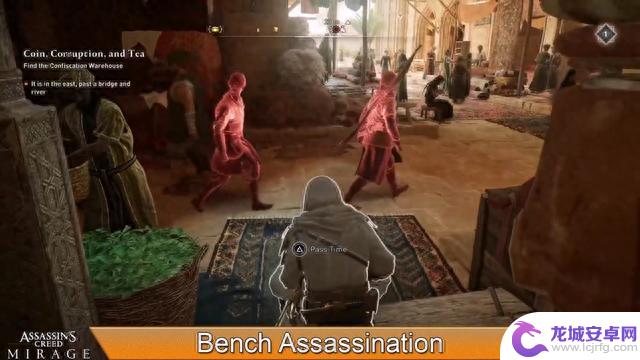

《刺客信条:幻景》长椅刺杀回归 所有处决动作展示

《刺客信条》官推发布了《刺客信条:幻景》的新演示片段,长椅刺杀回归。另外网友还分享了一个《刺客信条:幻景》所有处决动画的合集视频: 在《刺客信条:幻景》中化身诡智多端,却受到噩梦般...

-

《刺客信条》中让黑人当主角的设计遭遇全网58万差评,究竟出了什么问题?

2024年,最容易让全球玩家愤怒、恐惧、吵得不可开交的词是什么? 那当然是——政治正确。 从暴雪的角色多元化评分表,到Sweet Baby引导游戏公司创作政治...

-

韩网热议S14八强淘汰赛抽签:T1盼复仇TES,HLE或许能挑战BLG!

S14八强抽签韩网热议:T1复仇、GEN锦鲤运、HLE的晋级梦S14全球总决赛八强抽签揭晓,战队对阵情况让韩网瞬间沸腾。尤其是T1对TES的“复仇之战”与GEN抽中“幸运之签”引发...

-

刺客信条短剑

图片来自afterjourney刺客信条是一款由育碧蒙特利尔工作室研发的动作冒险类游戏系列,自2007年发行第一部以来。该系列以其超高的自由度和精美的画面作为最大卖点,吸引了全球众...

-

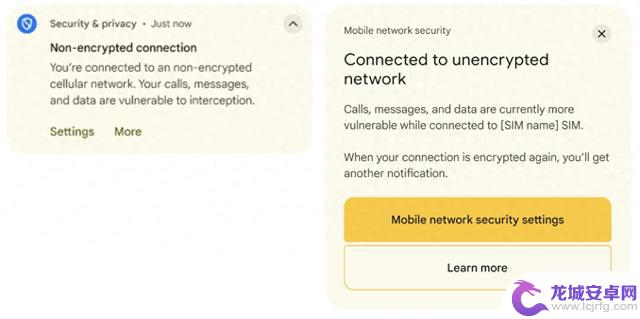

Android 16升级增强安全性:抵御“伪基站”攻击,Pixel 10或率先支持

6 月 30 日消息,根据外媒 Android Authority 27 日报道,谷歌将在 Android 16 中加入全新安全功能,一旦用户的设备连接到伪造或不安全的移动网络,或...

-

任天堂Switch 2语音聊天功能将设定单次会话最长24小时的时长限制

6 月 30 日消息,自任天堂 Switch 2 于 2025 年 6 月 5 日全球首发以来,这款备受瞩目的新一代游戏主机便以惊人的销售成绩打破了多项纪录,仅在发售当天便售出 3...

-

MSI淘汰赛或将上演BLG对阵GEN,AL对阵T1!G2或成LPL晋级关键!

大家注意看了,BLG打完G2算是闯进淘汰赛了,后面还差最后一场入围赛。G2马上要和GAM干一架,谁赢谁进正赛。关键来了,这一场输赢直接决定淘汰赛怎么分组,情况不妙可能让LPL两支队...

-

DNF周年庆7大团本盘点:巴卡尔受瞩目成为摸金宝地,“人造神”引发热议

不知不觉,公测17年的DNF已经推出了10个团本了!分别是安图恩、卢克、超时空、超时空漩涡、普雷、希洛克、奥兹玛、巴卡尔、雾神,以及人造神。周年庆7大团本现状不过随着版本的更迭,以...