大厂AI手机被AI手机逆袭

文 | 科技新知,作者丨茯神,编辑丨思原

华为小艺、OPPO小布、小米小爱和vivo小V等国产手机上的AI助手,正在逐渐成为苹果Siri曾经梦想的样子。

彭博社知名科技记者Mark Gurman近日发文,指出了苹果公司在AI领域落后的核心问题。其中既包括决策高层对AI的重视程度不足,团队动荡造成人才流失等主观层面的失误,也受限于Siri的现有架构难以与大型语言模型(LLM)集成等客观局限性。

有接近苹果的消息人士称,尽管外界对AI团队正在开发的全新LLM Siri充满希望,但苹果也准备将借助外部AI供应商的Apple Intelligence品牌与Siri分离开来,也能看到其自身信心的不足。

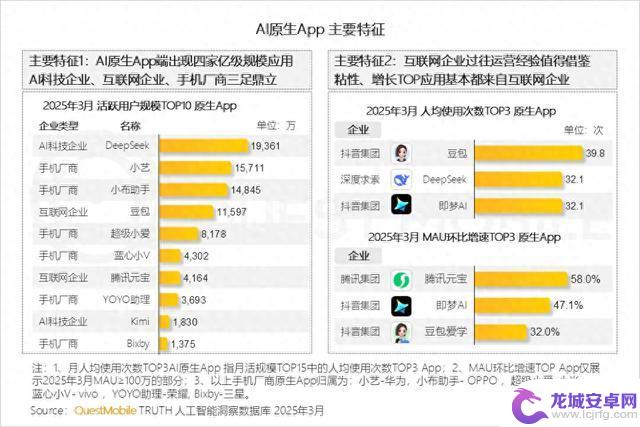

与苹果形成判若云泥的是,国内手机厂商在原生AI应用上大有反超互联网大厂之势。据QuestMobile发布的《 2025全域AI应用市场报告》显示,截止到今年3月份,活跃用户规模TOP15原生App中,六大手机厂商均榜上有名;华为小艺、OPPO小布助手的月活跃用户规模分别达到了1.57亿、1.48亿,超过了豆包,仅次于DeepSeek。

根据AppGrowing的数据,从2024年第二季度到今年第一季度,豆包单季度投放金额均超过1亿元,可是原生AI应用赛道的头把交椅并不好坐。从春节以来的几个月,自带免费光环流量的DeepSeek稳居苹果App Store前三;蹭上DeepSeek热度一夜逆袭的腾讯元宝则后劲不足,随着豆包再度加大投放,已经跌至TOP10开外。

不过,刚刚打退元宝“偷袭”的豆包,不曾想又遭遇了华为小艺们的暗渡陈仓。这场AI应用之争,硬件阵营与软件战线的大厂之争再度打响。

“移动派”AI这一轮由 生成式 大语言模型推动的 AI浪潮, 正逐渐演化为一个彻头彻尾的“移动派” 。

早期,生成式AI产品大多以网页端形式出现,新奇 、高效以及 强大功能吸引了众多用户。然而,真正将生成式AI渗透到大众用户之中的, 是 手机端 App 。

以ChatGPT为例,其在爆火半年后,网页端的使用场景和便捷性限制了其进一步拓展大众用户群体。相比之下,移动端 A pp 的优势 开始 显现。ChatGPT在苹果应用商店上架满一个月,就拿下500万下载量,这表明用户对于移动端 AI 应用的需求和接受度较高。

国内跟进大模型浪潮的互联网大厂之中百度动作最快,旗下的文心一言起初也是以网页版为主。不过,后续下场的 字节跳动、腾讯等 ,则是 直接开启了 A pp 大战。 前者 的 豆包、即梦 ,以及 后者 的 元宝 ,都 事率先 推出了移动端应用 , 这不仅是顺应用户使用习惯的结果,更是对移动互联网市场潜力的 认可和期待 。

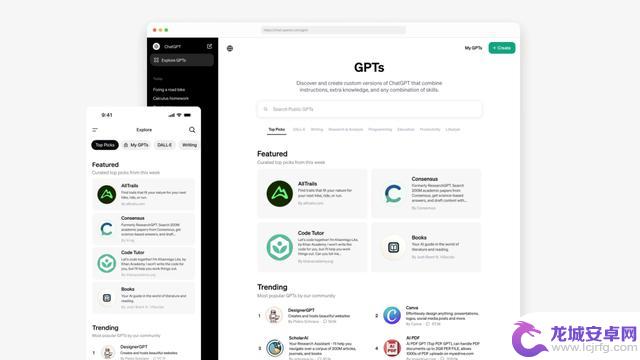

除了各家独立App之间的正面比拼,OpenAI也曾试图升维打击,效仿手机应用商店的商业模式,提出了GPT Store的概念。不过,小范围内的试水 由于低廉的门槛,导致了机器人的泛滥、无序和混乱 ,后续有报道称OpenAI官方已经放弃该项目。

其实,最该让这些软件大厂警惕的是, 生成式 AI 对移动设备的依赖,给 硬件侧的 手机厂商 们也 带来了机会。

手机厂商拥有硬件制造的优势,可以根据AI 应用的需求优化硬件性能,如提升处理器的算力、增加存储容量等 ; 还可以在系统层面进行整合,将生成式 AI 嵌入到手机系统中,使其与手机的其他功能无缝对接。

因此,自2023年7月以来。国内主要手机厂商纷纷将生成式AI带入手机终端, 庞大的用户基础和丰富的应用生态, 使其 能够 快速 打造以手机为中心的 AI 使用场景, 也可以 吸引更多的开发者和应用入驻,构建自己的 AI 生态系统。

2024年初,时任OPPO首席产品官的刘作虎就直言称:“对于手机企业而言,再不布局大模型就没戏了。”

当然 ,这一趋势也带来了一些挑战。生成式 AI 应用对手机硬件性能要求较高,可能导致手机过热或续航时间缩短,这就要求手机厂商在硬件性能提升和功耗控制之间找到平衡。

手机厂“偷袭”据 IDC最新 的 数据显示,2024年中国AI手机出货量同比激增591%,渗透率已从2023年的3%跃升至22%,预计2025年将突破1.18亿台,占据整体市场的40.7%。 这为手机厂商在AI应用上的逆袭,埋下了伏笔。

因为各家厂商的原生AI应用,均是预安装在出厂版本当中,近乎属于一种“强制性”的推广,用户规模与手机销量直接挂钩。互联网大厂就算拿出体验再出色的App,也要乖乖地放到手机厂商的应用商店当中,等待用户们挑选下载。

QuestMobile发布的《 2025全域AI应用市场报告》指出,目前市场中的AI应用在 原生App端已出现四个亿级规模 产品 ,分别对应三类企业:以DeepSeek为代表的AI科技企业, 华为 小艺、 OPPO 小布助手为代表的手机厂商 , 以及豆包为代表的互联网企业 。

不过,即使在用户规模上实现了反超,到了反映产品体验优劣的用户粘性维度,手机厂商就立刻落入了下风。上述报告显示,在 使用次数上,TOP3 的 App中有两个为 字节 系产品(豆包、即梦 ); 有着规模优势的 华为 小艺和 OPPO 小布助手 , 在用户粘性上 还 不及 小米的 超级小爱和 vivo的 蓝心小V ,而 超级小爱和蓝心小V的人均使用次数分别为32次和26次,在AI综合助手赛道内仅次于豆包。

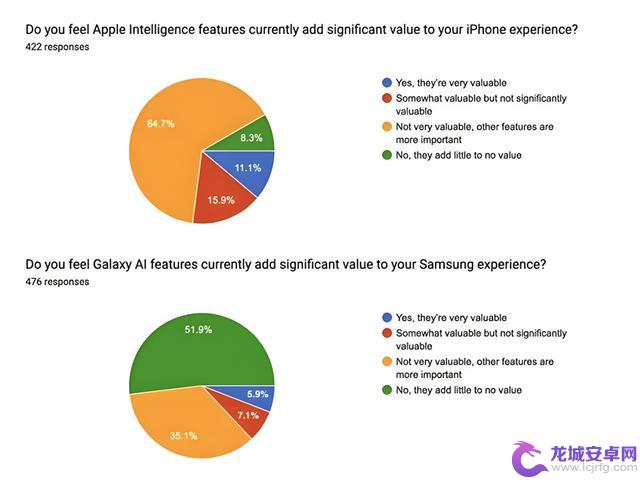

事实上,各大手机厂商最终落地的AI功能,大多还是集中在AI修图、AI翻译、AI语义总结等同质化领域。即使是落后国产手机厂商一大截的苹果,姗姗来迟地带来与OpenAI深度合作的Apple Intelligence,也只是包括了智能助手、邮件摘要、图片修改、自动翻译等基础功能。

国外知名二手交易平台SellCell的调研显示,高达73%的Apple Intelligence用户和87%的三星Galaxy AI用户认为,这些AI功能并没有给他们带来太多价值,甚至有些人觉得几乎没有增加任何价值。

反倒是DeepSeek的突然爆火,还引发了一波国内手机厂商们的集体“团建”。春节期间仅仅在DeepSeek出圈的三四天内,华为率先在纯血鸿蒙系统中的小艺App加入DeepSeek-R1智能体测试版。随后荣耀、vivo、OPPO、小米等厂商纷纷高调接入DeepSeek-R1,与腾讯旗下的元宝当时蹭上热度,短期内逆袭豆包,有着异曲同工之处。

这同时也是手机厂商们在AI应用之战中,相较于互联网大厂的优势所在。手握移动端这一入场券,他们可以在更开放的心态下拥抱所有第三方AI大模型的供应商。苹果在国内最终敲定了百度和阿里巴巴两个合作方,尽取两家之长;华米OV们自然也有机会携DeepSeek之手共同对抗互联网大厂一派。

软与硬之争AI应用的软与硬之争中,其实隐藏着一个对互联网大厂更有利的事实。

在QuestMobile的统计和观察中,将移动端原生App、移动端应用内插件(In-App AI)、PC端网页应用进行了分类,三类产品的月度活跃用户规模分别为5.91亿、5.84亿、2.09亿。而华为小艺和OPPO小布反超字节豆包,仅体现在了第一类原生App领域。

值得一提的是,AI应用内插件也有着不错的活跃用户。这些AI插件基本上属于互联网大厂们的自留地;而PC端AI应用领域,虽然规模不及前两者,但也被AI科技企业和大厂们瓜分。

不过,这种统计口径就像手机厂商预安装自家AI应用一样,对于互联网大厂来说也有明显的倾向性。比如内置于百度、抖音、微信等App中的搜索功能,目前都加入了各家大厂的AI产品体验,用户在实际使用中甚至没有明确的AI需求,也相当于在不知不觉中成为了AI应用内插件的统计用户。因此在应用内插件榜单中,搜狗输入法、微博等二线大厂产品也在其列。

另外,活跃用户相对较少的PC端网页应用,也面临着粥少僧多的局面。不仅是豆包等互联网大厂旗下的大模型产品,早早开发了网页版本;进入今年后,华为也上线了小艺助手的网页版,OPPO则紧跟其后上线了小布助手网页版,甚至有车企中的理想,也推出了理想同学的网页版。

从产品完整度上来看,这些硬件企业的网页端AI应用,几乎很难与 DeepSeek、豆包等有着正面较量的一合之力。但他们的布局,更像是对多端操作场景下的一种补完。比如与华为账号绑定的小艺,在华为系手机、电脑、鸿蒙系汽车等设备中,皆可同步对话内容和操作记录,理想汽车的理想同学,本质上也是对车载智能中控助手的延伸。

目前市场上AI应用的发展趋势,各家基本上都在朝着更加复杂的Agent(智能体)形态落地。在这个过程中,手机厂商具备系统层的工具调用能力,能更好地实现多任务协同,而互联网大厂掌握着特定场景下的用户行为,但想要跨App协作仍依赖API开放或插件扩展。二者可谓是各有优势和挑战,接下来的道路都不能称为坦途。

归根结底,这场AI大模型的浪潮仍处于行之过半的阶段。不管是硬件企业还是软件大厂,最终所抢下的AI市场份额,都要回归到商业盈利的闭环当中才行。如果仅仅是通过各种宣传策略或统计手段,完成了短期内数据上的胜利,还不如在底层生态上多多发力,成为笑到最后的那一位玩家。

参考资料:

QuestMobile,《2025全域AI应用市场报告》界面新闻,《苹果AI战略受挫原因曝光》字母榜,《豆包斗元宝,开始拼社交》新莓daybreak,《AI原生手机之战:三大阵营的对决》相关资讯

-

Steam将AI作图游戏拒之门外!除非能证明拥有版权

在AI绘图的诸多争议中,最实际的,或许莫过于其天生存在的版权问题。这也导致大部分平台对AI绘图处在一个“不支持”的立场上。近日,游戏开发者r/aigamedev在Reddit发帖。...

-

苹果iOS 18升级至“Apple Intelligence”,多项AI服务盛大亮相

6 月 7 日消息,苹果将于 6 月 11 日凌晨举行 WWDC 2024 开发者大会并推出果粉期待已久的 AI 功能。彭博社 Mark Gurman 现表示,苹果 AI 功能已确...

-

安卓厂商联合兼容苹果系统,或将夺取iPhone用户?

本文来自微信公众号:雪豹财经社,作者:吴姿。原文标题:《苹果用户,安卓来“偷心”》,题图来自:AI生成处处为苹果用户着想的,不只是苹果公司,还有安卓智能手机厂商们。4月下旬,viv...

-

65亿美元收购AI硬件公司,创始人为前苹果设计总监的OpenAI史上最大收购

OpenAI想要再造一个Mac?当地时间5月21日,OpenAI宣布将以65亿美元的价格收购苹果前设计总监乔尼·艾维(Jony Ive)创立的AI硬件公司io。此次收购也是Open...

-

游戏平台隐晦封杀AI生成内容 Steam称无法发布版权不明的游戏

财联社7月4日讯(编辑 马兰)游戏向来被认为是AI发展的舒适区。5月时,英伟达发布的概念视频中,拉面店老板Jin逼真的交互行为一度引爆了A股对游戏板块的期待。然而,现实中人工智能进...

-

赵明称荣耀Magic7领先苹果,成为国内最强AI手机

【CNMO科技消息】10月17日,荣耀终端有限公司CEO赵明在微博上宣布。即将发布的荣耀Magic7系列将是市场上最强的AI手机,在国内遥遥领先。赵明表示,这次荣耀Magic7系列...

-

Mlxg公开处刑Bin!G2全华班遭魔咒困扰,北川或将被“斩杀”

BLG沙特杯一轮游,G2化身LPL全华班噩梦BLG输给了G2,又一次早早回家了。这个结果让粉丝很生气。大家本来以为BLG能赢的,因为过去BLG经常打赢G2。上次比赛,BLG还很轻松...

-

2025年最受欢迎的像素手游排行榜前十名,推荐的十款手机像素游戏

一、文章导读在当下手游市场中,3A大作凭借炫酷画质吸睛无数,然而,像素手游却以其独特复古魅力与趣味玩法悄然逆袭。2025年,像素手游佳作频出,从刺激冒险到休闲经营,类型多样。各位玩...

-

G2横扫BLG,挺进四强!BLG遭遇电竞世界杯惨败,何去何从?

英雄联盟MSI已经结束,LPL赛区2018年以来首次无缘总决赛,紧接其后的就是2025利雅得电竞世界杯(EWC)。在这次世界杯上,AG、AL和BLG能否一雪前耻就让赛场来告诉我们。...

-

Zeus首次登场国际赛止步八强,AL击败HLE晋级

2025年沙特电竞世界杯英雄联盟项目焦点战,LPL赛区AL战队以2-1力克LCK劲旅HLE,将这支拥有“上单goat”Zeus的夺冠热门挡在四强门外。作为英雄联盟史上最具统治力的上...